Konzert: Winter 2018

- Details

- Kategorie: Archiv

- Veröffentlicht: Montag, 17. Juli 2017 14:30

- Geschrieben von js

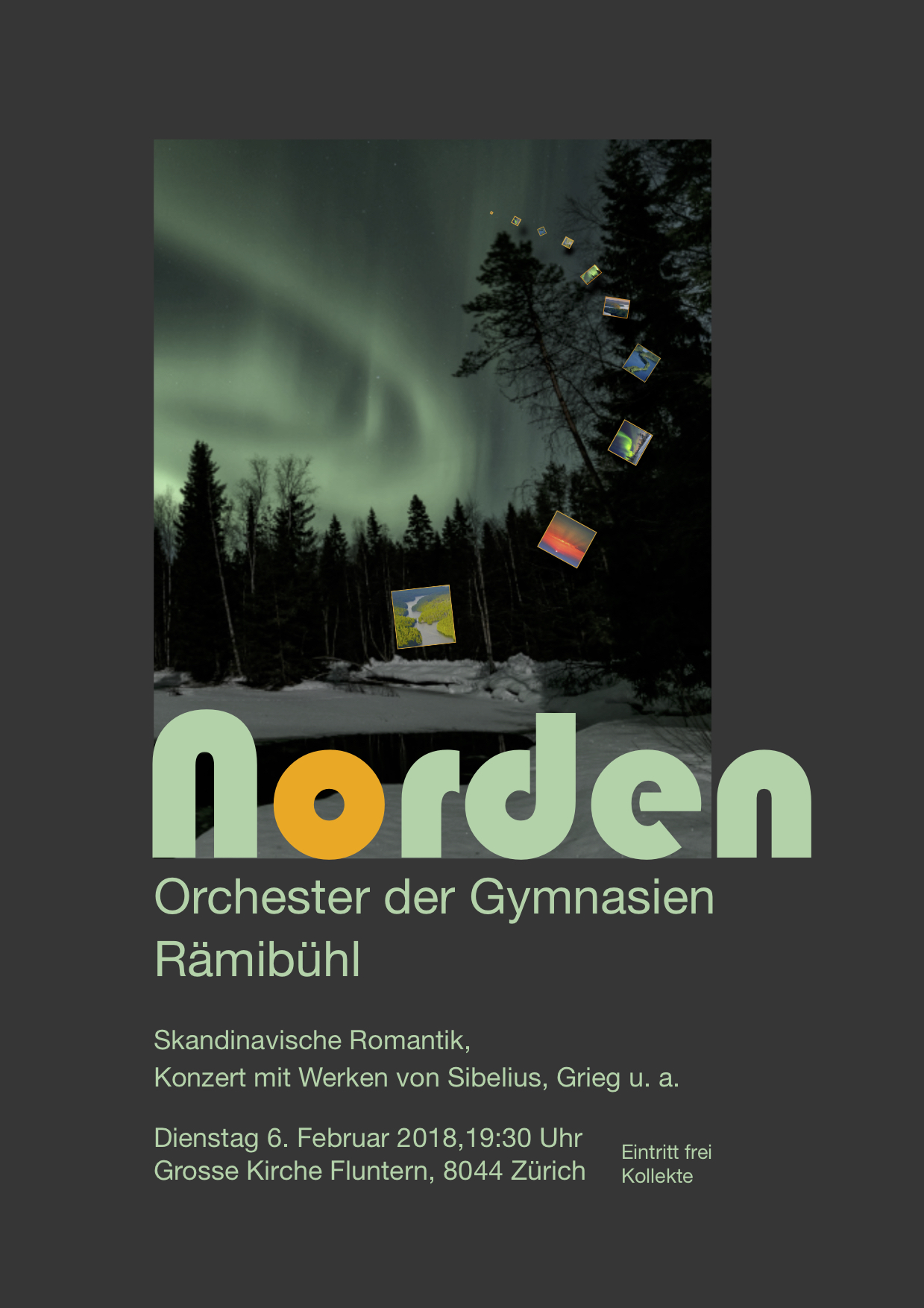

Nachdem das Orchester bereits jetzt auf ein sehr ereignisvolles Jahr mit einer Tournee nach Italien (siehe unten), einem Probeweekend und einem eindrücklichen Konzert in der Kirche Fluntern (Details dazu im Archiv) zurückblicken kann, wird im Winter 2017/18, genauer am 6. Februar 2018, ein weiteres Konzert mit nordischer Musik folgen. Es wird um 19.30 in der Grossen Kirche Fluntern beginnen, der Eintritt ist frei.

Der FLYER ist weiter unten zu finden!

Wie tritt sie in Erscheinung, lässt sie sich überhaupt dingfest machen, die spezifische Ausprägung des skandinavischen Musikschaffens des 19. Jahrhunderts?

Unser Konzertprogramm ”Norden“ Skandinavische Romantik versteht sich als eine Spurensuche.

Die Mitternachtssonne, das Polarlicht, ausufernde Dunkelheit, riesige Wälder, Fjorde mit schroffen Felswänden, endlose Weiten der Tundra, tosende Wasserfälle: die kraftvolle Präsenz war und ist inspirierend, aber auch herausfordernd für die Bewohner der nördlichen Breitengrade.

CD-Cover einer isländischen Pop-Gruppe Plakat zu einem Grieg-Festival 1993

So hat sich die intensive Auseinandersetzung mit der Natur in der Literatur, in der Musik und in der Kunst in vielgestaltiger Weise bis in die Gegenwart als prägende schöpferische Quelle offenbart. Bei den Schwergewichten unter den nordischen Komponisten, dem Norweger Edvard Grieg, dem Finnen Jean Sibelius, dem Dänen Carl Nielsen, dem Isländer Jòn Leifs sowie ihren Zeitgenossen finden sich Werktitel wie, Polaris, Geysir, Lichtbogen, Helios, Hella, Karelia usw. in grosser Zahl und legen Zeugnis ab für die breite Akzeptanz dieser Naturbezogenheit in ihrem jeweiligen Umfeld.

Eindrückliches Briefzitat von Grieg an Brahms von 1896:

„Kämen Sie nur einmal nach Norwegen! Dann würde ich Ihnen zwar nicht eine <tolle> aber etwas noch Besseres, eine <helle> Nacht zeigen können. Und ganz sicher….. noch etwas: den geheimen Ort, wo der Schatz - Ihre V. Symphonie - verborgen liegt! Also bitte, bitte, kommen Sie! Die norwegische Natur ist gross und ernst wie Ihre schönsten Inspirationen. Sie muss Ihnen sympathisch sein!“

Grieg und Sibelius beschwören die konzentrierte Ruhe, die Stille, die sie in ländlicher Abgeschiedenheit finden, um zu komponieren

“Ainola“, ein Landsitz fernab von den städtischen Zentren, hier komponierte Sibelius die allermeisten seiner Werke. Liest man von seiner Äusserung aus einer Rundfunkrede „Hier in Ainola, da spricht die Stille, dann erkennt man leicht wie man sich an die ersten Takte seines Violinkonzerts heran hören muss.

Ein ergiebiges Feld für Nachforschungen über die Gemeinsamkeit kultureller Wurzeln ist die nordische Mythologie. Aus mündlichen Überlieferungen entstanden im Laufe der Zeit jene grossen Helden-Epen, welche auch in der Volks- und Kunstmusik ihre Spuren hinterlassen haben. Eine finnische Tradition mündlich überlieferter Volksdichtung waren die Runen, melodisch einfach strukturierte Melodien aus vorchristlicher Zeit, welche bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert auf dem Lande gesungen wurden.

Runensänger in Uhtua 1894

Der finnische Arzt und Schriftsteller Elias Lönnrut zeichnete in Karelien, einem östlichen Landesteil Finnlands, zahlreiche mündlich überlieferte Runen auf und verfasste daraus ein zusammenhängendes Werk aus Mythen und Heldensagen, sein berühmtes Epos “Kalevala“. Parallelen zur griechischen und ägyptischen Mythologie lassen sich darin erkennen. Kalevala war von grosser Bedeutung für die Entwicklung der finnischen Kultur, auch Sibelius hat mehrere Werke verfasst, die sich darauf beziehen.

Eine Kalevala-Illustration - Kampf um den magischen Gegenstand Sampo

Auch das Bühnenwerk Peer Gynt von Henrik Ibsen, zu welchem Grieg seine Schauspielmusik komponierte, hat seine ursprünglichen Wurzeln in der mündlichen Überlieferung aus der nordischen Sagen- und Märchenwelt. Parallel zu Kalevala wurde auch hier in Norwegen daraus eine schriftliche Sammlung verfasst.

Die bewegte politische Entwicklung Skandinaviens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war geprägt von wechselnden territorialen Liaisons. Schweden herrschte über finnische Gebiete und Dänemark bestand aus einem dänisch-norwegisch-isländisch-schleswig-holsteinisch-grönländischen Reichsgefüge. Die Napoleonischen Kriege förderten die Idee des Nationalstaates. Griegs Musik - in ihrer Verbundenheit mit der heimatlichen Volksmusik und Landschaft - beflügelte diese Bestrebungen nach einer nationalen Identität. Sowohl in Norwegen wie auch in Finnland wuchs der Drang nach politischer Selbständigkeit.

Als Folge der Niederlage Schwedens im russisch-schwedischen Machtkonflikt übernahm Schweden Norwegen, dies als Entschädigung für das vom Wiener Kongress an Russland zugeteilte Finnland.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Skandinavismus geprägt, eine Verbrüderungsrhetorik der nordischen Völker, welche im Vergleich zu den schwelenden Konflikten um politische Souveränität neue Schwerpunkte setzte. Auf eine Melodie des schwedischen Hofkapellmeisters Henrik Crusell, ein geborener Finne, wurde in diesem Zusammenhang eine nordische Hymne komponiert: „ Einmal wird es wieder eins; dann wird der freie mächtige Norden dem Gesang des Volkes zu Sieg verhelfen!“

In Finnland verdichtete sich gegen Ende des Jahrhunderts der Widerstand gegen die russische Herrschaft. Die 1899 von Sibelius komponierte sinfonische Dichtung Finlandia feierte unter diesen Umständen umgehenden Grosserfolg. Als geheime Nationalhymne wurde sie von der russischen Obrigkeit sogleich mit einem Aufführungsverbot belegt.

Im frühen 20. Jahrhundert erkämpfte sich, nach Norwegen und Finnland, zuletzt auch Island die politische Unabhängigkeit.

Die ausgeprägte Tradition des Volksliedgesanges und Tanzes zeigt sich als weiteres verbindendes Element in der Prägung eines nordischen Stils in der Romantik.

Im Alltag der nordländischen Landbevölkerung waren keine Freizeitaktivitäten möglich, die tägliche, strenge Arbeit fand Erleichterung im begleitenden Gesang. Tanz und Gesang waren aber auch selbstverständliche Elemente familiärer, jahreszeitlicher und religiöser Anlässe.

Die oft modal gefärbte Melodik der Volksgesänge - mit einer Vorliebe für lydische Wendungen mit erhöhter Quart - lässt sich auch in manchen Kompositionen von Grieg und Sibelius wiederfinden.

Elfenreigen auf einer Wiese, Ölgemälde von Nils Jakob Blommér, 1850

Marc Brühlmann

Quellen:

- Greger Andersson, Musikgeschichte Nordeuropas, Stuttgart/Weimar, 2001

- Wikipedia

Der Flyer kann auch hier heruntergeladen werden.

Tournee 2017 Italien (Rapallo/Chiavari)

Das Orchester hat nach monatelanger Organisationsarbeit (von Julius Schlapbach und Aniruddhan Balakrishnan, unterstützt von den Italienischlehrpersonen des RG) vom 29. Januar bis am 4. Februar 2017 eine Tournee nach Chiavari und Rapallo, Italien gemacht und dort mit dem dem lokalen Gymnasium Liceo Marconi-Delpino in einer Zusammenarbeit ein eindrückliches Konzert vorbereitet, eingeübt und aufgeführt. Die Proben dafür haben bereits einige Monate zuvor in Zürich begonnen und alle Beteiligten freuten sich wahnsinnig auf die Durchführung dieses grossen internationalen Projekts.

Auch nach der äusserst erfolgreichen Durchführung der Tournee hält die Begeisterung an. Es konnten, Dank dem lokalen Gymnasium Liceo Marconi-Delpino, deren Direktion und Schüler und Dank des Bürgermeisters von Chiavari zwei Konzerte an für die Region äusserst wichtigen und akustisch und visuell sehr eindrücklichen Orten durchgeführt werden. Doch neben diesen sehr erfolgreichen musikalischen Projekten ist das Orchester besonders auch auf einer persönlichen Ebene zusammengewachsen, wodurch eine persönliche Identifikation mit dem Orchester entstand, was wiederum automatisch den persönlichen Einsatz (und somit auch die Übungsmoral) in der Gruppe erhöhte. Somit wird die Tournee auch nach dem erfolgreichen Abschluss noch sehr viele positive Folgen haben. Bilder zu dieser Tournee finden Sie hier.

Die Schülerin Stefanie Reichlin (Violine im Orchester, LG) hat die Tournee folgendermassen in Erinnerung behalten:

Alle drei bis vier Jahre geht das Schülerorchester der Langzeitgymnasien Rämibühl auf Auslandtournee. Dieses Jahr war es endlich wieder so weit. Das ganze Orchester fand sich am Sonntag dem 29. Januar um 7:30 Uhr beim Carparkplatz am Hauptbahnhof Zürich ein, worauf eine gut 6-stündige Fahrt nach Rapallo folgte. Nach der Ankunft im kleinen, italienischen Küstenstädtchen verstauten die jungen Musiker ihr Gepäck im Hotel und erkundeten alle zusammen das Städtchen mit anschliessendem gemeinsamen Abendessen. Während es am Sonntag der Anreise eher gemütlich und gemeinschaftlich zu und her ging, stand der Montag ganz im Zeichen der finalen Proben. Mit dem Zug fuhr das ganze Orchester in das nahegelegene Städtchen Chiavari, in welchem das Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino liegt, welches uns freundlicherweise einen Probesaal zur Verfügung gestellt hatte und von welchem einige Schüler in unser Orchester eingebunden werden konnten. Während der sechsstündigen Probe herrschte eine sehr konzentrierte Stimmung und alle gaben ihr Bestes, weshalb alle Musikerinnen und Musiker am Ende auch ziemlich müde waren. Den Abend verbrachten die Schüler in verschiedenen kleinen Gruppen und man ging früh zu Bett.

Für den Dienstag war dann nämlich bereits das erste der beiden Konzerte angesagt, auf welches wir jetzt so lange hingearbeitet hatten. Am Morgen hatte das Orchester nochmals eine letzte Gelegenheit für eine Probe in Chiavari bevor wir am Nachmittag mit Dirigenten und sehr viel Material in die Basilica dei Fieschi fuhren (eine Kapelle nördlich von Lavagna, im Nordosten von Chiavari). Das Konzert war ein voller Erfolg und bereits am Tag danach fand man die ersten Artikel darüber in der Zeitung. Am Mittwochmorgen konnten in einer letzten Probe nochmals die minimalen Fehler ausgebügelt werden und wir machten uns bereit für das zweite und letzte Konzert im Auditorium von Chiavari, welches wir Dank dem grossartigen Einsatzes des Bürgermeisters nutzen durften. Erstaunlich viele Leute kamen, um uns zu hören, da die örtliche Zeitung und die Schule viel Werbung für das Jugendorchester aus dem Ausland gemacht hatten.

Mit einem anschliessenden gemeinsamen Abendessen wurde der Erfolg des Orchesters gefeiert und die Stimmung hätte nicht besser sein können. Da die Konzerte vorbei waren, wurde die Planung etwas gelockert und die Freizeit wurde ausgedehnt, was wir natürlich alle sehr begrüssten. Nach drei sehr arbeitsintensiven Tagen am Anfang der Woche besichtigten wir am Donnerstag als ganzes Orchester die Stadt Genua, bevor wir dann am Freitag noch eine Wanderung zu einer Kirche oberhalb von Rapallo unternahmen, welche von einem spontanen gemeinsamen Mittagessen bei einer super Aussicht gekrönt wurde.

Am Samstag hiess es dann aber leider schon Abschied zu nehmen von dem kleinen Küstenstädtchen und wir fuhren mit dem Bus zurück in die Schweiz...

Es war eine wunderbare Erfahrung und diese Woche hat das Orchester vor allem auch auf einer persönlichen Ebene sehr viel stärker zusammengeschweisst als wir es je geahnt hätten. Leider ist sie nun schon wieder vorbei, doch wir werden diese Zeit nie mehr vergessen und freuen uns bereits wahnsinnig auf weitere solche Reisen!